天下一ヴドゥ祭:新たなる挑戦者の登場 – パート3

これまでの人生の全てを「天下一ヴドゥ祭」へ出場するためのトレーニングに捧げてきたリッカーは、ついに目的の、トロル族史上最大の伝説的な闘技祭の会場へとやって来た。じょーとーじょーとー!だが彼が取れた席は、会場内でも最悪な場所、高くそびえる実況タワーの隣だった。上等じゃねぇさー…

リッカーの心では、熱望が怒り狂うドラゴンホークのように燃え上がっていた。彼はあの闘技のリングに降り立ち、憧れの闘士達と肩を並べ、伝説のロア達を担ぎ、栄光をつかむために闘いたいのだ。こんな最後列の観客席に座って、双頭のオーガのアナウンサーと肩を並べ、手を延ばしたら頭上を通り過ぎる飛行船をつかめるんじゃないかと訝しむのではなく。

リッカーの心では、熱望が怒り狂うドラゴンホークのように燃え上がっていた。彼はあの闘技のリングに降り立ち、憧れの闘士達と肩を並べ、伝説のロア達を担ぎ、栄光をつかむために闘いたいのだ。こんな最後列の観客席に座って、双頭のオーガのアナウンサーと肩を並べ、手を延ばしたら頭上を通り過ぎる飛行船をつかめるんじゃないかと訝しむのではなく。

拡大されたアナウンサーの声が響き、開会式の始まりを告げると、各チームは闘技場への入場行進を始めた。時は刻々と過ぎてゆく――何かできることはあるはずだ。やるなら今だ!リッカーはタワーに貼られた各チームのポスターを見つめながら、逆転の一手を求めて脳みそをフル回転させた。

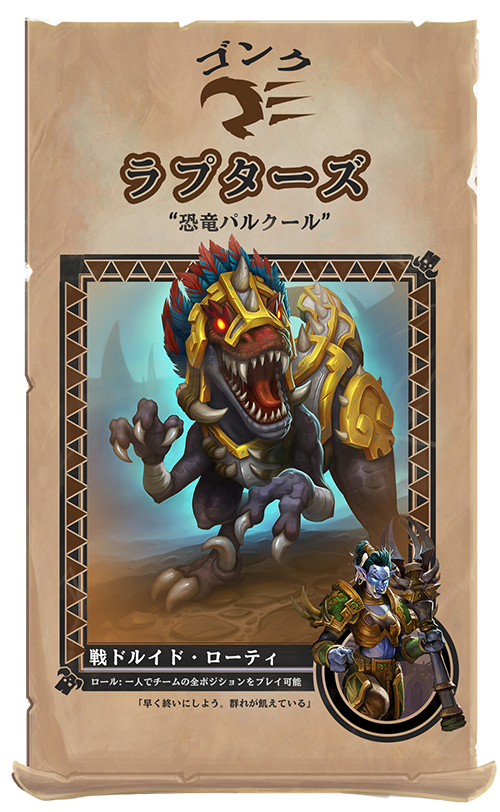

そういえばゴンクと戦ドルイド・ローティは真逆なコンビだな、とリッカーは考えた。ゴンクはロアの中でも最も古い方の一柱で、一方ローティはヴドゥ祭出場者の中でも最も若い方(しかもラスタカン王の顧問の一人にして世界でも有数の動物変身の達人!)だが、このコンビが協力した結果、ザンダラリのトロルの若者たちに、ドルイドになる道が開けたのだ。ローティは、咆えながら恐竜から恐竜へと転々と飛び移るイカレた群れにとって、勇ましいリーダーだ。それを利用できるかもしれない!

リッカーはズルジンに共感していた。ズルジンと自分には驚くほど多くの共通点があった。どちらも情熱家で、不屈の闘志を持ち、そしていつもあと一歩でつかめそうな勝利に飢えていた。ズルジンはアマニ帝国のための闘いを決して止めなかった。どんなに勝ち目が薄くとも。そして、片目と片腕さえ失おうとも。隻眼隻腕のズルジンが闘い続けているのに、両目も両腕も健在なリッカーが諦めるなど、あり得るだろうか?

グラルは歯にキヌ着せないロアだ。何せ欲しいものとあれば、あれこれ考えず全速力で一直線に食らいつく。フックタスク、そして彼女が闘技チームと呼んでいる血に飢えた海賊どもには、あつらえたようにピッタリのロアだ。シャークスを「極悪非道」と呼ぶのは、もはや遠まわしな表現なのだ。何しろ彼らは、絶対にルールに従わないのだから。時には、ルールを破るのを楽しむためだけに、ルールをでっち上げることさえある。対戦相手を破る直前に。

リッカーは閃いた。天下一ヴドゥ祭に「ルールは無い」のだ!

リッカーは実況ボックスに飛び込むと、オーガが身構えるより早く、そのハムみたいにでかい拳からマイクをひったくり、2つの頭の合計3つの目を丸くさせた。

奇跡のように観客達が静まり返った闘技場に、リッカーの声がこだまする。「オレの名はリッカー!部族もなく、村もなく、ロアもいない。オレは、この瞬間のために生きてきたんさー。ヴドゥ祭こそ我が部族!この闘技場こそ我が家!そんで、オレにはヴドゥ祭のどのロアとも通じるとこがある!オレは決闘を申し込む。全員相手にしてやるどー!」

張りつめた沈黙は、まるで永遠にも感じられた。

「…それを禁じるルールは無いやっさー!」

怒号。闘技場中の観客達と出場者達が、一斉にリッカーの挑戦に反対を叫んだ。そこに、黄金の毛皮を太陽に輝かせ、トラのロア・シャヴァーラが進み出で、会場中に轟く声で言った。「その小僧の言う通りだ。ルールは無い、そして小僧には度胸がある。我らを自分のロアだと言ったな、ではこの我が応えよう。我が祝福を授ける、タイガースと共に闘うがよい」

先を越されまいと(あるいは、拾い物を取り逃すまいと)、ハイリークが宙を舞い、金切り声を上げた。「この者は手段を選ばぬ。こやつはバッツにこそ相応しい、お前の惨めな子猫どもではなくな、シャヴァーラ!」

他のロア達も、次々と加護を名乗り出た。リッカーは自分のチームで闘うのだ、と。リッカーは、ようやく自分の身に何が起きているのか理解した――9つのロア全ての祝福を授かったのだ。天下一ヴドゥ祭で、栄光を賭けて闘うチャンスを、ついにつかんだのだ!

オーガのアナウンサーは笑いながら、マイクを取り返した。片方の頭ががなる。「無謀なマネだったが、うまくいったみたいだな」もう片方が言った。「しっかりやんな、坊や。応援するぜ」

リッカーは、喜びの涙を浮かべながら微笑んだ。もう待ちきれなかった。

この続きは12月13日(太平洋標準時)やっさー!