コボルトと秘宝の迷宮 - 狐物語 パート1

「今宵の出し物は、壮大なる冒険と凄まじい危険の物語!語られますは、英雄と悪党、恐るべき罠と凶悪なモンスターの数々――そしてもちろん、想像もできないほどの財宝でございます!」

「今宵の出し物は、壮大なる冒険と凄まじい危険の物語!語られますは、英雄と悪党、恐るべき罠と凶悪なモンスターの数々――そしてもちろん、想像もできないほどの財宝でございます!」

酒場の喧騒の中を、吟遊詩人の声がこだまする。対局中の客たちはカードを伏せ、食事中の客たちはフォークを置き、ハース・ストーンブルーはカウンターにもたれかかってニヤッと笑った。全員の目が、暖炉の前に立っている男に集中する。いつものやかましい笑い声と陽気なひやかし声が息を潜めていき、期待の沈黙が酒場に満ちていく。やがて、聞こえるのは薪が爆ぜる音と、吟遊詩人の楽器が奏でる、繊細で魅惑的な調べだけとなった。

「かつて、歴戦の冒険者の一団が、ダンジョンに足を踏み入れた――求めるは伝説の魔法の斧『懊苦離刃』!コボルト達が延々と岩を削り、掘り進めて造った何キロもの坑道とトンネルを、英雄たちは辿って行った。苦難に耐え、何十もの恐るべき罠を乗り越え、凶悪なモンスターどもを斬り伏せ…そして最後には?目的を果たせなかった彼らは、ある男を雇った!」

聴衆から皮肉な笑いが漏れて来たのも束の間、吟遊詩人はすぐさま話を続けた。「雇われたその男こそ、この物語の主人公。冒険者の中の冒険者、どんな苦難も油まみれのマーロックのごとくすり抜けるが、信用ならないことときたらその2倍。ローグにして盗っ人、さすらいのトレジャーハンター――そしてヒーローだ!ある意味では、ですがね。そう、彼こそ皆さんご存知の、『狐のマリン』!おや、ご存知ない、と?この物語を終いまで聞いた時には、よ~くご存知になりましょう!」

聴衆から皮肉な笑いが漏れて来たのも束の間、吟遊詩人はすぐさま話を続けた。「雇われたその男こそ、この物語の主人公。冒険者の中の冒険者、どんな苦難も油まみれのマーロックのごとくすり抜けるが、信用ならないことときたらその2倍。ローグにして盗っ人、さすらいのトレジャーハンター――そしてヒーローだ!ある意味では、ですがね。そう、彼こそ皆さんご存知の、『狐のマリン』!おや、ご存知ない、と?この物語を終いまで聞いた時には、よ~くご存知になりましょう!」

マリンの名が出た瞬間、聴衆からは喝采が上がった。マリンが主役の物語は、いつだって聞きごたえがあるからだ。

「さて、我らのヒーローは、ダンジョンの奥深くにおりました…」

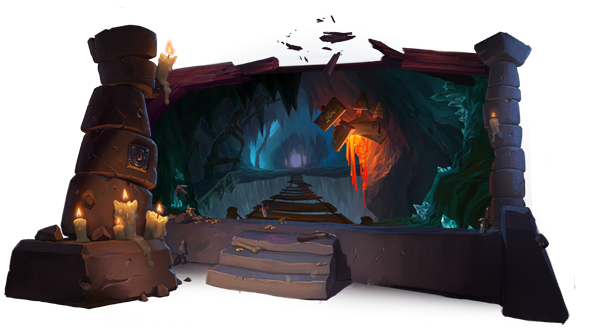

石筍がごつごつと生えた広間に足を踏み入れたマリンは、その先の道が深い裂け目で途切れているのを見つけた。裂け目の底からは地下の川の流れがごうごうと轟き、もうもうと上がる飛沫の霧に、あちらこちらの岩肌から露出した青いクリスタルの輝きがにじみ、ぼうっとかすんでいる。洞窟の壁には板を打ち付けられた穴があり、そこから染み出る溶岩が赤い輝きと、爽やかな水の香りに混じった硫黄の悪臭を放っている。たかが板切れがどうやって、燃え尽きて灰になることなく、熔けた岩を押しとどめられるのかと訝しみつつ、マリンは次に採るべき道を考えた。

幸運にも、川に削られてできたその裂け目に渡されている橋が見つかった。不運にも、目も眩む深さの上に架かったその橋は、擦り切れたロープとボロボロの板切れの寄せ集めで、実に危なっかしく揺れていた。ついでに、手すりもなかった。当然のごとく。

見込みありそうには見えないが、マリンが気づいている唯一の別ルートには毒ガスが充満しており、来た道を戻るのは時間がかかり過ぎる。そして間に合わせに塞がれただけのあの溶岩の穴からして、この道自体もそう長くは持ちそうにない。コボルトの坑道はいつもこんな感じだ――来るたびに、ガラリと変わっている。そしてマリンはしょっちゅうここに来ていた。

お宝の魅力だけで、ダンジョン攻略には十分そそられるのだが、今回は特別な目的があった。マリンは古い友人から、伝説の斧「懊苦離刃」の回収を依頼されていたのだ。そう、オークハートと会ったのは数日前のことだった…

お宝の魅力だけで、ダンジョン攻略には十分そそられるのだが、今回は特別な目的があった。マリンは古い友人から、伝説の斧「懊苦離刃」の回収を依頼されていたのだ。そう、オークハートと会ったのは数日前のことだった…

「ギルドにはあの斧が必要なんだが、まったく、どうにも見つからん。何週間もコボルトの坑道を漁り続けたが、見つかるのはコボルトどもと、もっと多くのコボルトどもだけだ。マリン、君が一番の凄腕だってことは誰もが認めてる、その君の腕が必要なんだ。さあ、『狐』の答えは?」

「『狐』の答えはこうだ、『お代はいくらだい?』」

なんとお代はゼロだったが、オークハートはとある噂を聞いていた――いわく、懊苦離刃は特別なアイテムの数々を収めた大きな宝箱と一緒に隠されている、  と。その宝箱こそ、マリンがずっと追い求めていたお宝だった。マリンは依頼を引き受け、そして今ここにいるのだ、コボルトの「驚異のテクノロジー」を目の前にして。

と。その宝箱こそ、マリンがずっと追い求めていたお宝だった。マリンは依頼を引き受け、そして今ここにいるのだ、コボルトの「驚異のテクノロジー」を目の前にして。

マリンがささくれた板にそろそろと足を乗せ、体重をかけると、ロープがあちこちで呻き、「橋」は酔っ払いのように踊り出した。踏み板同士の間の広大な隙間からは、ぽっかりと口を開ける谷が腰が引けるほど丸見えで、地の底からひゅーひゅーと吹き上げて来る風が、ある時はあちらに、またある時はこちらにとマリンを引き込もうとする。足元の橋が突然崩れ落ちるところをできるだけ想像しないようにしつつ、マリンは神経をすり減らすように一歩、また一歩と足を進めていった。

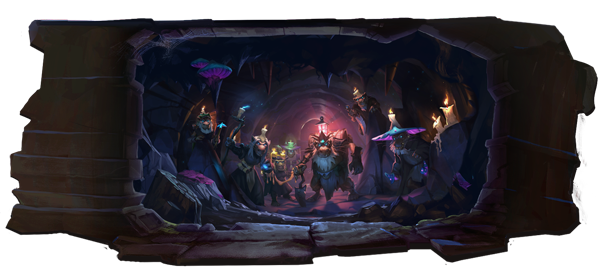

ちょうど半分に近づいたころ、マリンがそろそろと目指していたトンネルの入り口からコボルトの一団が飛び出してきた。不意討ちだ!といっても、あまり効果的ではなかった――コボルトどもは飛び出すのが早すぎたし、そのままマリンの視界内にただ突っ立っていた。それでも、敵は集団でマリンはたった一人、いつ崩れてもおかしくない、朽ちかけた橋の真ん中にいるのだ。理想的、というには程遠い状況だった!

コボルトどものうち一人は他の(ことさら特徴のない)連中よりも大きく、しかも普通のコボルトならロウソクを乗せるところ、ランタンの王冠を頂いていた。ミニチュア君主はまた、仲間達よりもだいぶ丸々としていた――王様には、食生活の特典が伴うことは間違いなかった。

王冠のコボルトは手下の一人に何か言うと、そいつを揺れる橋の方に突き飛ばした。加わったその重みは、ほつれたロープに断末魔の悲鳴を上げさせるのに十分だった。マリンは歯を食いしばった。

ちっぽけなコボルトは拳を握り締め、胸をそびやかし、そして言った。「お…おまえ。冒険者め…」

自分よりはるかに大きな、完全武装のヒーローを目の前にして、そのコボルトは前もって用意していた台詞をド忘れしてしまった。困ったそいつは、伝統的な台詞を使った。「ロウソク、盗る、ダメ!」そう叫ぶと、仲間のいる安全圏まで一目散に逃げ帰った。

王冠のコボルトは手下の体たらくに怒り、顔に手を這わせた。「朕はコボルト王・トグワグル、ナリ!」コボルト王の叫び声は、洞窟の中で奇妙にこだました。「ここらは朕のトンネルナリ!お前、お宝今すぐ置いてくナリ!」

マリンは片眉を上げた。「その作戦には一つ問題がありますぜ、陛下。ほら、オレはまだ、お宝を一つも手に入れてないんでね。どうです王様、ここは黙ってオレを通して、オレがお宝をいくらか手に入れに行くってのは?そしたらオレが戻って来た時に、もう一度最初からやり直しましょうや」

なんて素敵なひらめきだろう、と思った何人かのコボルト達がうれしそうにうなずくと、彼らのロウソクの灯が上下に揺れた。だがしかし、彼らの王様は、そう簡単には言いくるめられなかった。トグワグル王の両目が、凶悪に輝く。「お前、置いてかない、コボルト、獲る!」王は叫び、拳を振り上げた。「ゴーレムを召喚ナリ!」

聴衆は固唾を飲んだ。酒場の客たちは椅子が軋むほど身を乗り出し、吟遊詩人の言葉を一言も聞き漏らすまい、と集中する。長い沈黙――とうとう、痺れを切らした誰かが尋ねた。「それで?!次にどうなったんだ?」

「語り部というのは喉が渇く仕事でしてね。少々休憩をいただきたく」吟遊詩人はウィンクした。それから彼は、酒場の隅から大きな釜を引きずってきた。黒い鉄に白いペンキで書きなぐられていた文字は、「チップをありがとう」だった。

パート2に続く!